アメリカ医療保険の仕組みと知っておくべきこと

アメリカの医療保険は、システムが日本とは大きく異なり、最初は戸惑うことも多いかもしれません。特に医療費が非常に高額であるため、万が一のために必ず保険に加入しておくことが重要です。しかし、保険の種類や加入方法、実際に病院に行く際のポイントについてしっかりと理解しておくことが、後々のトラブル回避に繋がります。

自分が加入している保険、どこまでカバーされてるんだろう?

後で思わぬ請求が来たらどうしよう…

この記事では、アメリカの医療保険の仕組みや選び方、加入後にやるべきことなどをわかりやすく解説します。

- アメリカ駐在帯同で、医療保険について知っておきたい人

- 医療費が高いと聞いて不安な人

- とりあえず「ざっくり」でいいから仕組みを知りたい人

アメリカで医療保険の重要性

アメリカでは、医療費が非常に高額です。急な病気で救急車を利用したらその後の請求が何千ドルだったなんてことも。これを避けるために、ほとんどの人が医療保険に加入しています。保険がないと、実際に治療を受けられない場合もあり、大きなリスクになります。医療保険に加入することが、アメリカ生活を安心して送るための必須条件なのです。

アメリカの医療保険の種類と選び方【ざっくり仕組みまとめ】

医療保険は大きく分けるとこの3つ

アメリカには主に、会社付帯保険、オバマケア、公的保険の3つの医療保険の種類があります。以下の表で、各保険の特徴を簡単にまとめました。

| 保険の種類 | 特徴 | 誰が加入するべきか |

|---|---|---|

| 会社付帯保険(Employer-sponsored insurance) | 会社が提供する保険で、給料から保険料が差し引かれます。 | 会社に勤めている人、フルタイムの従業員 |

| オバマケア(Marketplace) | 自営業やフリーランス、会社の保険がない場合に加入できる保険。 | 自営業者、フリーランス、保険なしの人 |

| 公的保険(Medicaid、Medicare) | 低所得者向け、または高齢者向けの保険。 | 低所得者、高齢者、特定の条件に該当する人 |

✅ ポイント

→ まずは「自分がどの枠組みに当てはまるか」を知ること!

実は重要なのは「プランの種類」

実は、同じ会社付帯保険でも「プラン」の種類によって中身は全然違います。

アメリカでは、特にPPO・HMO・EPOと呼ばれる3つのプランが基本です。

(PPO :Preferred Provider Organization、HMO :Health Maintenance Organization、EPO :Exclusive Provider Organization)

| 特徴 | PPO | HMO | EPO |

| 専門医への受診に紹介状が必要? | 不要 | 必要 | 原則不要 (ただし制限あり) |

| ネットワーク外の医療機関 | 利用可能(割高) | 原則利用不可 | 原則利用不可 (例外あり) |

| 主治医の登録 | 不要 | 必要 | 原則不要 |

| 柔軟性 | 高い(自由度が高い) | 低い(制限あり) | 中程度 (条件付きで自由) |

| 保険料・自己負担額 | 高め | 安め | 中間 |

私はPPOなので専門医に直接行けるはずですが、病院によっては紹介がないとNGなこともありました。かかりつけ医に行くのが一般的なので、対応してくれないところもあるみたいです。結局、かかりつけ医を設定しました…

プラン選びのポイントはここ!

✅ 自分と家族のライフスタイルに合わせて選ぼう!

保険のインネットワーク・アウトネットワークとは

インネットワーク(In-network)とアウトネットワーク(Out-network)の違いを理解することは、アメリカでの医療費を賢く管理するために非常に重要です。病院選びの際は、保険をうまく活用するために、インネットワークの病院を選びましょう。

【インネットワーク】

保険会社が契約を結んでいる医療機関や専門家のこと。ネットワーク内での医療は保険適用範囲が広く、自己負担が少ないのが特徴です。つまり、ネットワーク内で治療を受けることで、最も経済的に保険を活用できます。

【アウトネットワーク】

保険契約に含まれていない医療機関や専門家。アウトネットワークの医療は保険の適用範囲が狭くなっています。結果的に自己負担額が大きくなる場合が多いので注意が必要です。

保険加入後にまずやるべきこと【実体験ベース】

保険内容の確認|ポータルサイト利用

保険に加入したら、まず最初にやっておきたいのが「自分の保険内容の確認」です。主要な保険会社は基本的にポータルサイトを提供しているので、まずはポータルサイトにアクセス!ログインには、保険証に記載されたMember IDやGroup Numberが必要になる場合が多いので、手元に準備しておきましょう。

ポータルサイトでは、以下のような情報が簡単にチェックできます。(内容は保険会社によって異なる場合があります)

| 保険プランの詳細 | 加入しているプランの種類(例:PPO, HMO)、カバレッジ内容、自己負担額など |

| 保険の有効期間 | 保険の開始日・終了日、更新のタイミング |

| 利用可能な医療機関・医師 | ネットワーク内の病院・クリニックの検索機能(Find a Doctor) |

| 保険証の再発行 | 保険証のデジタル版の確認や再発行申請 |

| 保険請求(クレーム)履歴 | これまでの診療費の請求履歴、支払い状況、処理状況など |

| 年間自己負担額の進捗 | deductibleやOut of Pocket上限の到達状況の確認 |

| 処方薬のカバレッジ状況 | どの薬がカバーされているか、薬局の検索機能など |

| 問い合わせ・カスタマーサービス | チャット機能やカスタマーサービスへの連絡方法 |

ポータルサイトには「医師検索(Find a Doctor)」があることが多いので、自宅近くのクリニックを探しておくと安心です。チャット機能が備わってることもあり、わからないことがあればすぐ問い合わせできるのもメリットです!

スマホアプリ版も用意されていることが多く、診察当日に「保険証を忘れた!」というときも、アプリ画面を提示すればOKな場合もあります。スマホアプリもあわせてインストールしておきましょう。

ポータルサイトを使いこなすと、アメリカ生活のストレスが本当に減ります!特に、保険内容を英語で電話問い合わせするのはすごくハードルが高いですよね…。

でも、ポータルのチャット機能なら、英語を調べながらでも自分のペースで質問できるので安心!私は何度も助けられています。

保険内容の確認|ポータルサイト以外

保険内容の確認には、ポータルサイトがおすすめです。しかし、それが利用できない場合は、下記のような確認方法があります。

1. 保険証書を確認する

まずは、保険証書や契約書類を手に取り、どんなカバー範囲があるのかをチェックします。これには、保険がカバーする診療内容や、支払いが必要な自己負担額(deductible)などの詳細が記載されています。

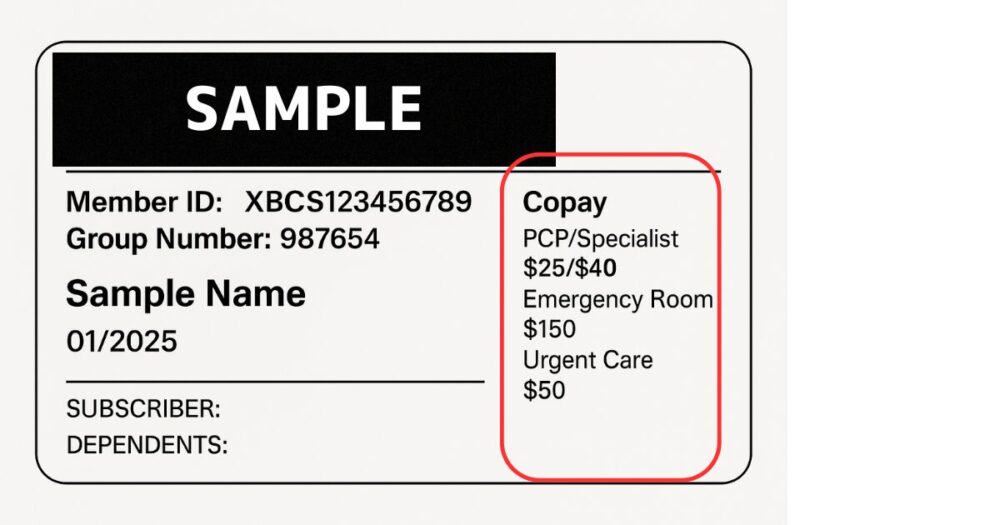

保険会社によっては下記のサンプルカードのようにCopay等の金額が記載されている場合もあります。

2. 保険会社に直接問い合わせる

書類やポータルサイトだけでは不安が残る場合は、保険会社に直接電話をかけて、契約内容を確認しましょう。疑問点があれば、担当者に質問し、具体的にどういう場合に支払いが発生するのかを確認することが大切です。保険会社によっては、日本語サービスを提供しているところもあります。

いざという時に備えるために【トラブル回避ポイント】

アメリカでは、病院に行く前に保険がカバーする病院や医師かを確認するのがとても大切です。ネットワーク外の医師を選ぶと、費用が大幅に増えることがあるので注意が必要です。さらに、緊急時(ER)に駆け込んだ場合も、通常の診察より高額になるため、事前に保険適用範囲を理解しましょう。保険カードは必ず携帯し、いつでも出せるようにしておくと安心です。

- インネットワークの病院を把握

保険が適用される病院や医師が決まっているので、診察を受ける前に必ず保険ネットワーク内の病院かどうかを確認しましょう。 - 緊急時の保険内容を確認

緊急外来(ER)での診察は、通常の診察よりも高額になることがあるので、保険内容を事前に理解しておくことが重要です。 - 最寄りのUrgent CareやERをチェック

緊急時に慌てないように最寄りのインネットワーク施設の場所と営業時間を予めチェックしておきましょう。 - 保険カードの携帯

病院に行く際は、保険カードを必ず持参しましょう。必要な時にすぐに提示できるようにしておくことが、スムーズな診察につながります。

私も、子どもが体調不良で大変だった時、事前にインネットワークのUrgent Careを調べていたおかげで、慌てずにすぐに連れていくことができました。事前準備って本当に大切ですね!

まとめ

アメリカの医療保険制度は日本とは大きく異なり、保険の種類や内容の理解が非常に重要です。万が一のために安心できる保険に加入しておくことが、健康面だけでなく経済面でも重要な役割を果たします。

この記事では、アメリカの医療保険の種類、加入後にやるべきことを解説しました。保険のカバー範囲やコペイ額、ネットワーク内の病院をチェックすることで、いざという時に備え、無駄なトラブルを避けることができます。

特に、自分が加入している保険の詳細を把握し、適用される範囲や注意点を理解することが大切です。保険選びをしっかりと行い、家族や自分の健康を守るために最適な選択をしましょう。

万が一のトラブルに備え、事前に準備を整えることで、アメリカでの医療生活をスムーズに安心して過ごすことができます。